1.Introduzione. Gli ebrei in Sicilia

Non sono molte le conoscenze sulla presenza di famiglie di origine e religione ebraica a Troina. Proviamo a fare il punto inquadrando le notizie frammentarie di cui disponiamo – a partire dall’esistenza certa di una piccola comunità con un proprio quartiere (Giudecca), con una propria sinagoga, con proprie attività economiche – nel più ampio contesto della presenza ebraica in Sicilia. Questa sì documentata in quanto sul tema hanno scritto numerosi storici e autori. Tra gli altri (l’elenco è lungi dall’essere esaustivo) Henri Bresc, grande storico francese, profondo conoscitore della storia della Sicilia, dal 30 aprile 2005 cittadino onorario di Troina, Shlomo Simonsohn, Francesco Renda, Salvo Sorbello, Pasquale Hamel, Marco Morselli, David Abulafia, Antonio Marrone, Viviana Mulè, Nadia Zeldes, Armando Di Pasquale, Jacob ben Abba Mari ben Sanson Anatoli, Francesco Erredia, Isidoro La Lumia, Giosuè Musca, Kevin Ingram, Lisa Bachis, Santo Lombardo, Angelo Mancuso, Bartolomeo Lagumina, Giuseppe Lagumina, Vittorio Morabito.

Cominciamo l’esplorazione della storia della minoranza israelitica dalle notizie di carattere generale. A cominciare da quando inizia:

“La storia della Sicilia ebraica tratta della presenza delle comunità ebraiche sull’isola, numerose fino al XVI secolo.

La presenza degli ebrei in Sicilia è attestata dai reperti archeologici a partire dal III secolo a.C.. Rabbi Akiva ha visitato la città di Siracusa durante uno dei suoi viaggi all’estero. Nel primi secoli dopo Cristo: alla fine del VI secolo tale presenza venne confermata da alcune lettere di papa Gregorio Magno. Ma nel 1310 il Re di Sicilia Federico III adottò una politica restrittiva nei confronti degli ebrei, costretti a contrassegnare le loro vesti e le loro botteghe con la “rotella rossa”. Inoltre vietò loro qualsiasi rapporto con i cristiani.

(…) Nel 1474 si verificarono due gravissimi eccidi: a Modica, dove, secondo alcuni le vittime sarebbero state addirittura 470 (per altri, in maggioranza, 360 circa), in un periodo ancora incerto, compreso tra il 15 agosto ed il 18 settembre, e a Noto, dove si contarono almeno diciotto morti.

Gli ebrei furono rivalutati da re Alfonso, che concesse loro diritti rimasti in vigore fino al momento della loro espulsione dalla Sicilia, decretata da Ferdinando II di Sicilia e da Isabella di Castiglia nel 1492.

La presenza ebraica in Sicilia era molto ampia e si pensa che alla fine del XV secolo fosse composta da circa 25.000 unità. Nel 1454 si contavano 44 comunità. Le più ampie erano a Palermo, Siracusa e Agrigento, che avevano circa 5000 ebrei ciascuna, Catania, Trapani, Marsala, Sciacca e Messina, che contavano più di 2000 ebrei ciascuna e tra 100 e 1000 ebrei le comunità ebraiche di Caltagirone, Modica, Ragusa, Randazzo, Savoca, Limina, Piazza Armerina, Mineo ed altre.

Ciascuna comunità ebrea della Sicilia era chiamata aliama o giudaica (Judaica) o giudecca. Tali comunità, nel tardo medioevo, godevano di una propria autonomia politica, amministrativa, giudiziaria e patrimoniale; provvedevano all’imposizione e alla riscossione delle imposte, e svolgevano servizi fondamentali (come la scuola, il notariato, l’ospedale, il cimitero, il macello e l’assistenza ai più bisognosi). Ogni giudaica aveva un organo deliberativo rappresentato dal consiglio regionale, che a sua volta eleggeva i proti (che formavano l’organo esecutivo) e il comitato delle imposte (che ripartiva tra le famiglie l’onere dei donativi da versare all’erario). Altri ruoli venivano esercitati dallo shochet (addetto al macello), dal mohel (colui che operava la circoncisione) e dagli shammashim (che si curavano della sinagoga).

Il re Martino I di Sicilia, nel 1396, nominò un giudice universale ebreo con l’intento di centralizzare il governo di tutte le comunità ebree siciliane. Ma la carica del dienchelele venne soppressa nel 1447: in seguito a questa data la giurisdizione degli ebrei venne affidata dapprima al Mastro Secreto del Regno (conferita nel 1474 al signore di Bivona Sigismondo de Luna), poi al Consiglio Generale ebraico. Nel 1492 gli ebrei non convertiti furono espulsi dall’isola con il Decreto dell’Alhambra.

In seguito all’espulsione degli ebrei dalla Sicilia, decretata da Ferdinando II di Sicilia e da Isabella di Castiglia nel 1492, una parte della comunità che si era rifugiata nell’Italia meridionale, trovò protezione sotto Ferdinando I di Napoli. Alla morte di quel sovrano e alla conseguente occupazione spagnola videro la propria sorte capovolgersi e lo stesso re di Spagna il 23 novembre 1510 emise un ulteriore atto di espulsione degli ebrei da tutta l’Italia del Sud evitabile solo con il pagamento di 300 ducati.

Di lì a poco neanche gli ebrei convertiti poterono rimanere in Sicilia e in Italia meridionale in quanto nel maggio 1515 un altro atto spingeva gli ebrei convertiti ad abbandonare il regno.

Nel 2011, per la prima volta dopo il 1492, a Palermo è stato ufficialmente celebrato un Bar mitzvah. Con questo termine si indica il momento in cui un bambino ebreo raggiunge l’età della maturità (13 anni e un giorno per i maschi, 12 anni e un giorno per le femmine) e diventa responsabile per se stesso nei confronti della halakhah, la legge ebraica, anche in considerazione della coscienza nel distinguere il bene e il male (n.d.r.). Il 12 gennaio 2017 l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dona all’Unione delle Comunità ebraiche l’oratorio di Santa Maria del Sabato per farne la nuova sinagoga”. (“Storia della Sicilia ebraica” in Wikipedia.it).

2.Ebrei di Sicilia? No, piuttosto siciliani-ebrei

Andiamo mano mano ad approfondire con una seconda analisi – meno cronologica ma più analitica e critica – le vicende del popolo ebraico nella nostra isola riportando un saggio dello storico Pasquale Hamel (“Gli ebrei in Sicilia” in www.rosalio.it, 19 agosto 2013):

“La presenza ebraica in Sicilia è antica e importante. Antica perché, seppure le tracce non siano sempre chiare, i primi insediamenti ebraici nell’isola si possono far risalire agli anni immediatamente successivi alla diaspora; importante perché, nel tempo, la comunità ebraica siciliana è cresciuta in numero fino a divenire la più numerosa della penisola. Verso la fine del medioevo, secondo le puntuali ricerche di Slomo Simonsohn, ammontavano a circa 25.000, «più della metà di tutti quelli presenti in Italia». Le condizioni in cui vissero in Sicilia e il peso che hanno avuto nell’economia isolana consiglierebbero quindi di non parlare di ebrei in Sicilia quanto di siciliani-ebrei. Gran parte degli ebrei siciliani erano impegnati nell’artigianato (lavoravano il ferro, i metalli preziosi, il corallo), erano anche impegnati nella pesca, molti erano i mercanti che si muovevano all’interno del territorio isolano, altri prestavano la loro manodopera nei cantieri, c’erano anche contadini, anche se in percentuale ridotta rispetto alla consistenza complessiva della popolazione. Di benestanti, e quantomeno di ricchi, ce n’erano pochi e si trattava di una delle fasce più povere della popolazione residente nell’isola. I siciliani-ebrei, rispetto ad altri luoghi dell’occidente cristiano, non furono sottoposti a particolari discriminazioni e, almeno fino all’arrivo degli Aragonesi, vivevano, gomito a gomito, con la maggioranza cristiana, in pacifica convivenza. Le prescrizioni discriminatorie e degradanti nella vita quotidiana vigenti in altri luoghi, salvo brevi periodi, in Sicilia venivano in parte o totalmente ignorate con il tacito assenso della stessa Chiesa. Nella storia dell’isola, almeno fino al XIV, non si ha memoria di episodi eclatanti di antigiudaismo e questo, come appare evidente, è un dato eccezionale rispetto all’Occidente. Nel XV secolo, soprattutto nella seconda metà, però la storia comincia a cambiare. L’antigiudaismo penetra in alcune parti dell’isola anche se ha natura episodica e locale. L’ eccidio di Modica, del 1474, fu l’episodio più grave di questo mutamento di clima. In quell’occasione il popolo, eccitato da fanatici, irruppe nel ghetto uccidendo senza giustificazione circa 360 siciliani-ebrei e fra essi anche donne e bambini.

La rottura della convivenza – che, si ribadisce, non fu mai generalizzata – si formalizza con l’editto d’espulsione del 1492. Un editto voluto dalla monarchia spagnola e accolto in Sicilia con poco entusiasmo dai ceti dominanti. Come conseguenza di quell’editto la gran parte dei siciliani-ebrei, spogliati dei loro averi, lasciò l’isola per raggiungere Roma e altri luoghi della penisola ma, anche, le coste nordafricane (la Tunisia e l’Egitto) e i territori, soprattutto europei come la Grecia, dell’impero ottomano. I siciliani-ebrei, che non lasciarono l’isola, furono costretti alla conversione e, nonostante questo, subirono vessazioni e spesso furono vittime dell’Inquisizione.

Dalla diaspora dei siciliani ebrei, l’isola ne ebbe un danno notevole, essi costituivano infatti quello che avrebbe potuto essere “in nuce” il nucleo originario di una borghesia che nell’isola non si è mai formata. Delle pesanti conseguenze dell’espulsione sulla vita economica della Sicilia, si resero conto dopo molti anni i governanti dell’isola, tanto che Carlo III, il principe illuminato che principiò la dinastia dei Borbone di Sicilia, nel 1736 emanò un atto con il quale, nonostante l’opposizione degli ecclesiastici, si invitavano quelli che erano stati siciliani-ebrei a rientrare nel Regno. Quell’appello cadde nel vuoto, risposero ben pochi a quell’invito. Altri tentativi furono fatti nel tempo ma la frattura del 1492 si manifestò come insanabile”.

Hamel cita due concetti che meritano di essere non solo sottolineati ma anche condivisi. Il primo: considerati la consistenza numerica della comunità ebraica nell’isola e il peso avuto nell’economia siciliana sarebbe il caso di parlare di siciliani-ebrei piuttosto che di ebrei in Sicilia. Il secondo: gli ebrei costituivano quello che avrebbe potuto essere “in nuce” il nucleo originario di una borghesia che, a causa della loro espulsione, nell’isola non si è mai formata.

Hamel cita inoltre Shlomo Simonsohn che tanta parte ha avuto nella stesura del “Lessico storico-geografico dell’ebraismo italiano”. Di cosa si tratta? Proviamo a spiegarlo con le parole dello stesso Simonsohn:

“Il lessico presenta una serie di sommari della storia degli ebrei in una determinata località italiana dall’epoca antica ai giorni nostri. È uno dei risultati di oltre cinquant’anni di ricerca nel quadro del progetto “Italia Judaica” del “Goldstein-Goren Diaspora Research Center” presso l’Università di Tel Aviv, ed è basato sui 33 volumi della “Documentary History of the Jews in Italy”, da me diretta e in gran parte realizzata, sulle opere segnalate nella “Biblioteca Italo-Ebraica”, nonché su tutta o quasi la letteratura storica precedente e, in alcuni casi, su nuove ricerche d’archivio appositamente realizzate. L’opera è analoga a lessici, mutatis mutandis, come la “Gallia Judaica” per gli ebrei della Francia e la “Germania Judaica” per la Germania. È opera del sottoscritto in collaborazione con Marina Arbib, Cesare Colafemmina, Vittore Colorni, Manuela Consonni e Aldo Luzzatto, e contiene contributi anche di altri studiosi. Il sito sarà diretto dal sottoscritto affiancato da una commissione composta da Roberto Bonfil, Anna Esposito, Giancarlo Lacerenza e da Mauro Perani.

Abbiamo scelto questo tipo di pubblicazione per consentire la massima diffusione del lessico ed il completamento e l’aggiornamento delle voci. Ci sembra che siano ormai superati i giorni delle classiche enciclopedie a stampa, spesso già obsolete al momento della loro uscita. Inoltre, essendo il lessico risultato di ricerche di anni, molte voci hanno bisogno di correzioni e ampliamenti. Il metodo da noi adottato consente che ciò venga realizzato tramite un sistema “interactive”. Perciò invitiamo i lettori a commenti e, magari, a nuovi contributi, che una volta accuratamente riveduti dalla commissione scientifica saranno inseriti nel lessico.

In questo momento il lessico contiene più di mille voci. Alcune non sono più che abbozzi, altre devono essere rielaborate in parte o interamente. Detto ciò, abbiamo a nostra disposizione una miniera di informazioni sulle comunità e sugli insediamenti ebraici italiani, informazioni che si riferiscono non solo alla storia ed alle vicende degli ebrei italiani ma anche alla storia più generale delle località trattate.

In questo momento il lessico dev’essere considerate “in costruzione”. Ultimamente fu aggiunto al Lessico una ampia Bibliografia, basato sui sei volume della “Biblioteca Italo-Ebraica” che arrivano fino al 2005 (Quattro dei quali furono pubblicati dal nostro centro) con aggiornamenti fino al presente. Si spera che anche la bibliografia sarà ampliata grazie a suggerimenti dei lettori, che sono invitati a scriverci. Le voci sono accessibili tramite il semplice “search”. La Bibliografia è stata divisa in alcuni fondi, che consentono una “search” separata e a parte. Per una cerca di assieme, abbiamo aggiunto una copia PDF.

L’intero sito consente ad una traduzione di Google in altre lingue”.

Shlomo Simonsohn (1923-2019) è stato docente nell’Università di Tel Aviv. Sua la monumentale “Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei di Sicilia”, Editrice Viella, 2011. Un’opera di straordinario spessore e respiro storico: “La storia degli ebrei in Sicilia copre un periodo di oltre mille anni, dall’antichità fino alla loro espulsione, avvenuta nel 1492. L’autore, basandosi su circa 40.000 documenti d’archivio, per lo più inediti, ricostruisce le vicende politiche, giuridiche, economiche, sociali e religiose della minoranza ebraica sull’isola e i rapporti che intrattenne di volta in volta con i romani, i musulmani e i cristiani. Mentre le origini della presenza ebraica sono avvolte nel mistero, con il passare del tempo disponiamo di un numero sempre maggiore di documenti, straordinariamente abbondanti nel tardo medioevo. In quell’epoca gli ebrei in Sicilia erano cittadini a tutti gli effetti, attivi in quasi tutti i settori dell’economia e in diverse professioni; stranamente limitato, anche se non assente, il prestito a interesse, asse portante degli affari per gli ebrei del nord. Tutto questo vide un’improvvisa e rapida fine con l’espulsione ordinata dai re cattolici: circa l’80% degli ebrei scelse l’esilio, mentre gli altri che preferirono convertirsi al cattolicesimo finirono ben presto nelle mani dell’Inquisizione spagnola”.

3.La comunità ebraica di Troina

E’ appunto andando ad aprire la pagina su Troina – più correttamente il sommario sulla storia degli ebrei di Troina – nel “Lessico storico-geografico sull’ebraismo italiano”, disponibile online, che leggiamo:

“Troina, posta sull’altopiano ad ovest di Taormina, in Val Demone, fu una terra demaniale. Il sito, abitato fin da tempi remoti, fu conquistato dai Normanni nel 1062.

Una presenza ebraica viene qui ricordata per la prima volta nel 1444, quando il viceré Lopez Ximenes Durrea accettò una composizione proposta dagli ebrei locali accusati, assieme ad alcuni cristiani, di aver perpetrato atti osceni ai danni di un frate domenicano.

La comunità ebraica figura sulle liste delle tasse pagate dagli ebrei di Sicilia dalla metà del ‘400 in avanti, ma era così piccola da dover essere computata insieme a quella di San Marco d’Alunzio, anche per la tassa d’uscita nel 1492.

Nient’ altro si sa, allo stato attuale della ricerca, sugli ebrei di Troina”.

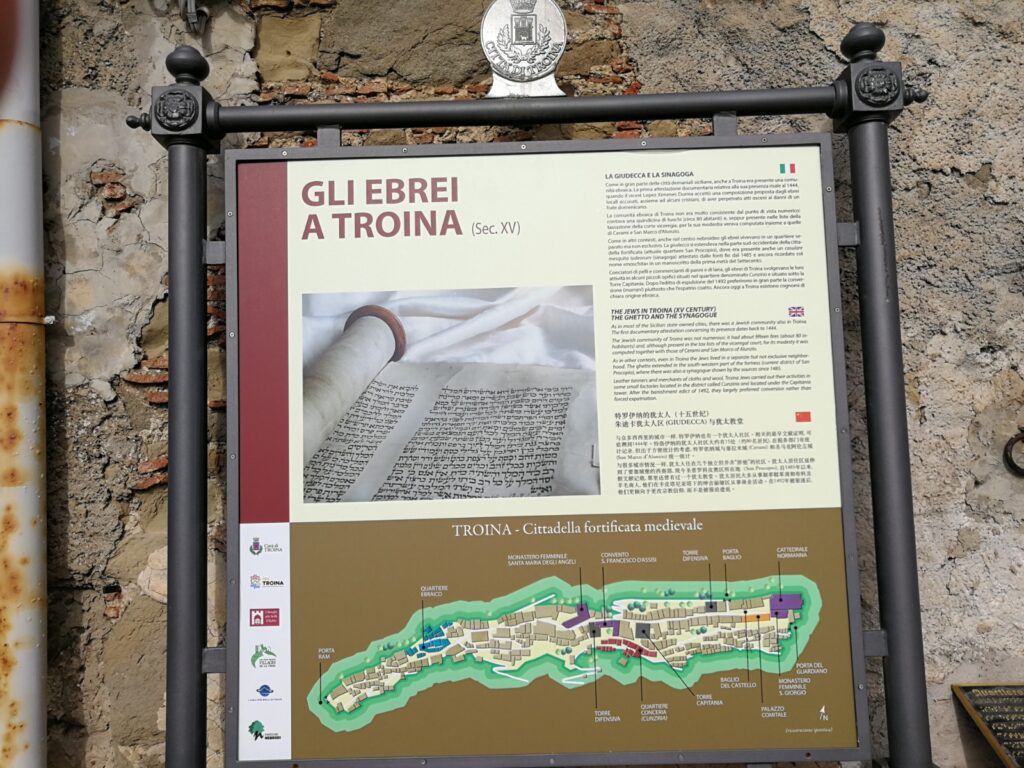

Paradossalmente informazione un po’ più consistenti raccogliamo dal cartellone turistico fatto posizionare dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Venezia che in via Conte Ruggero-Discesa Santa Lucia, nello slargo San Procopio, perimetrano l’attiguo quartiere ebraico. E – in italiano, inglese e cinese – forniscono sintetiche ma interessanti conoscenze sulla presenza ebraica nella nostra cittadina:

“Come in gran parte delle città demaniali siciliane, anche a Troina era presente una comunità ebraica. La prima attestazione documentaria relativa alla sua presenza risale al 1444, quando il viceré Lopez Ximenes Durrea accettò una composizione proposta dagli ebrei locali accusati, assieme ad alcuni altri cristiani, di aver perpetrato atti osceni ai danni di un frate domenicano.

La comunità ebraica di Troina non era molto consistente dal punto di vista numerico: contava una quindicina di fuochi (circa 80 abitanti) e, seppure presente nelle liste della tassazione della corte viceregia, per la sua modestia veniva computata insieme a quelle di Cerami e San Marco d’Alunzio.

Come in altri contesti, anche nel centro nebroideo gli ebrei vivevano in un quartiere separato ma non esclusivo. La giudecca si estendeva nella parte sud-occidentale della cittadella fortificata (attuale quartiere San Procopio), dove era presente anche un casulare mesquita iudeorum (sinagoga) attestato dalle fonti fin dal 1485 e ancora ricordato col nome di “moschita” in un manoscritto della prima metà del Settecento.

Conciatori di pelli e commercianti di panni e di lana, gli ebrei di Troina svolgevano le loro attività in alcuni piccoli opifici situati nel quartiere denominato Cunziria e situato sotto la Torre Capitania. Dopo l’editto di espulsione del 1492 preferiscono in gran parte la conversione (marrani) piuttosto che l’espatrio coatto. Ancora oggi a Troina esistono cognomi di chiara origine ebraica”.

4.Vicende storiche e vita quotidiana degli ebrei in Sicilia

Ma come vivevano queste famiglie israelite a Troina? Non disponendo allo stato di più approfondite conoscenze dirette, proviamo ad andare per analogia con il ricorso ad un illuminante saggio della storica taorminese Lisa Bachis: “Gli ebrei di Taormina dalle origini al XV secolo” in www.horizonte-zeitschrift.de, 1 novembre 2019.

I due centri sono differenti per peso storico, posizionamento geografico-territoriale, consistenza demografica. Più popolata Taormina. Costiera la perla del turismo siciliano, arroccata decisamente in alto con i suoi 1.120 metri di altitudine nel cuore della Sicilia Troina. Tuttavia dalle sagaci riflessioni della Bachis emergono informazioni molto utili che – in attesa di un auspicabile progresso degli studi sulla presenza ebraica nella nostra cittadina – possono fornirci importanti conoscenze sullo stile di vita delle comunità giudaiche in Sicilia, compresa dunque la piccola comunità troinese: mestieri, attività, riti religiosi, trattamento amministrativo e fiscale, modello familiare, abitudini, alimentazione, vita sociale o, per meglio dire, di gruppo minoritario. In una parola storia.

Scrive la Bachis:

“La presenza di ebrei in Sicilia è stata documentata, da parte degli storiografi e degli eruditi, già a partire dal periodo della Roma repubblicana. Cicerone scrive di ebrei presenti in Sicilia, e Filone alessandrino sostiene che molti ebrei si trasferirono nelle isole del Mediterraneo, a seguito dell’espandersi dell’impero romano e con l’aumento del numero delle sue province. Tale fenomeno si registrò, in particolare, quando Gerusalemme cadde in mano a Roma, alla fine degli anni Cinquanta prima di Cristo; in questo periodo, ci fu un forte flusso migratorio di ebrei all’interno dell’area del bacino del Mediterraneo. Inoltre, lo storico Giovanni Di Giovanni, nel XVIII secolo, riporta la notizia di un nuovo incremento del numero di ebrei nelle province romane avvenuto in seguito alla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d. C. I primi secoli del Cristianesimo videro, quindi, un ulteriore accrescimento della presenza di ebrei in Sicilia. Molti di questi giunsero nelle città costiere sulle navi da carico romane, in condizioni di prigionia, impiegati nelle attività ludiche e nei giochi circensi dei teatri siciliani di Palermo, Siracusa, Catania, Taormina, e delle altre città isolane, poste sotto il controllo della Roma imperiale. Mentre altri, una volta fatti prigionieri, andarono schiavi al servizio di padroni romani, rendendo i loro servigi alle famiglie abbienti.

Accanto a questi, però, molti altri giunsero in Sicilia in maniera autonoma, pagando il viaggio generosamente. In effetti, diversi gruppi di ebrei, dopo la distruzione del Tempio, fuggirono in Egitto e qui si stanziarono; sino a che, in un secondo momento, presa la decisione di spostarsi nuovamente, andarono in Sicilia, incoraggiati dall’uso di una lingua a essi nota. La zona costiera della Sicilia ionica, infatti, pur essendo sotto il potere romano, continuò a mantenere integre le tradizioni linguistiche del periodo greco. A Taormina, e nelle zone vicine, si parlò il greco dorico sin dopo la conquista da parte degli Arabi. E la lingua greca era già saldamente radicata nel territorio quando, intorno al IV secolo, venne dato l’avvio alla cristianizzazione della cittadina. Perciò la possibilità per gli ebrei di poter continuare a parlare la loro lingua, dato che anche in Egitto era in uso il greco, fece sì che per i nuovi venuti ci fossero maggiori opportunità d’integrazione con il resto della popolazione”.

A tale proposito va ricordato che anche a Troina dopo le invasioni barbariche e con la “riconquista” cristiana da parte dell’impero bizantino, per più secoli, fino a dopo la conquista normanna del 1061, è stata ben presente nella popolazione una componente di origine e lingua greco-bizantina. Importante sia in ambito religioso che in ambito civile. Forse, alla luce di quanto abbiamo appena letto nel saggio di Bachis e per le ragioni argomentate dalla studiosa, la comunità greca può aver fatto da “attrattore” per l’insediamento di alcune famiglie israelite a Troina.

(…) La storia degli ebrei di Taormina – scrive la Bachis – va letta tenendo presente che qui, così come in altri centri della Sicilia, il processo di cristianizzazione era già pienamente in atto, mentre la Roma imperiale si avviava al declino, frammentando ancor di più i suoi territori, già colpiti dal passaggio degli eserciti barbari. Anche la leggenda fiorita attorno a Pancrazio – Patrono della Città – il quale, giunto a Taormina, abbatté gli idoli pagani e lottò contro l’eresia degli ebrei, è una dimostrazione dell’azione di evangelizzazione condotta dalla nuova religione. San Pancrazio, uno dei primi vescovi della Sicilia, è il simbolo dell’azione del Cristianesimo nell’isola contro la popolazione dedita al paganesimo e contro gli ebrei, anch’essi presenti sul territorio e accusati di ‹deicidio›. Del resto, non è strano che città costiere, quali Palermo, Siracusa, Catania, e Taormina, contemplassero comunità ebraiche al loro interno, poiché l’eccellente posizione geografica dei siti, consentiva gli affari e favoriva gli spostamenti all’interno dei diversi centri siciliani, senza privarle della possibilità di mantenere i contatti commerciali con gli altri ebrei del mondo tardo-romano, in Egitto e in Nord Africa.

Gli ebrei residenti a Taormina, oltre alla lingua, condivisero con la popolazione del luogo altri usi, pur mantenendo peculiarità proprie della cultura ebraica. La sepoltura dei defunti fu uno di questi, con i cimiteri fuori le mura della città, simili a quelli cristiani. Sebbene non siano stati ritrovati resti archeologici di architettura funeraria ebraica nella zona, di certo, gli arredi delle tombe, si ispirarono alla tradizione religiosa ebraica. Ciò perché esisteva un’iconografia comune al bacino del Mediterraneo. Infatti, uno dei simboli maggiormente rappresentati era la Menorah, il candelabro a sette bracci che rinviava alla tradizione del Tempio (…). Il medesimo simbolo è raffigurato anche sulle lucerne e sulle pareti di complessi funerari, come quelle scoperte nelle Grotte del Carciofo della Val Di Noto dall’archeologo Paolo Orsi. (…) Pertanto, (…) gli ebrei (…) si esprimevano in greco, mentre l’ebraico e il più antico aramaico, avevano una funzione essenzialmente religiosa”.

5.Gli ebrei durante le dominazioni bizantina e musulmana

“Nel 535, sotto Giustiniano, la Sicilia – riprende la Bachis – entrò a far parte dei territori dell’impero bizantino, che sotto Costantino aveva consentito al Cristianesimo di ricevere il sigillo di religione ufficiale. Anche la cultura e la lingua greca, in questo periodo, ricevettero nuovo e vigoroso impulso. I bizantini governarono, designando un pretore – dipendente direttamente da Costantinopoli – che si occupava dell’attività amministrativa e della gestione delle finanze. Nel IV secolo, ottenuto il consenso di Costantino, furono istituiti i primi vescovati e la curia siciliana, sotto l’influenza della Chiesa di Costantinopoli, adottò il rito greco invece che il rito latino della Chiesa di Roma. (…) L’istituzione dei vescovati, rafforzato l’esercizio del potere dei rappresentanti della Chiesa siciliana sulle proprietà fondiarie, permise loro di ricoprire una doppia funzione religiosa e civile, che contemplava la risoluzione delle questioni religiose, non escludendo i problemi di natura giuridica e finanziaria; quali ad esempio: la presenza all’elezione dei magistrati locali, il controllo delle finanze e la tutela dell’ordine pubblico. Su questi latifondi, viveva un gran numero di ebrei – ebraismo rurale – e quando sorgevano problemi, che erano in conflitto sia con le regole imposte dalle autorità, sia con quelle regolatrici della vita della comunità cristiana, era necessario introdurre nuovi principi, per giustificare la loro presenza. Gli ebrei erano fondamentali all’economia fondiaria non solo per le loro produzioni ma poiché pagavano numerosi tributi. Oltre a ciò, era necessario regolamentare le questioni degli ebrei, abitanti nelle città. Di conseguenza, Papa Gregorio Magno, mediante un copioso numero di lettere inviato ai rappresentanti del potere, propose diverse soluzioni alle specifiche questioni poste dai vescovi, fornendo alle comunità ebraiche alcune garanzie, per far in modo che questi non abbandonassero i luoghi di residenza. Le epistole che il Pontefice indirizzò agli alti funzionari siciliani, tra il 591 e il 598, affrontarono i problemi degli ebrei residenti nelle maggiori città isolane, e le questioni dei giudei, abitanti nelle terre boschive e in quelle a destinazione agricola.

Il Pontefice naturalmente non mancò di sottolineare come gli ebrei, in materia di fede, fossero in errore, ma egli auspicò per loro un disegno di futura conversione, in sintonia con le finalità di evangelizzazione cristiana. Essi avrebbero dovuto abbracciare la nuova fede ‹per convinzione› e non perché costretti con la forza. Tuttavia, vista la difficoltà dell’impresa, qualche incentivo era necessario: così, tutti gli ebrei disposti alla conversione, avrebbero ottenuto una riduzione dei tributi. Le agevolazioni economiche, infatti, rappresentavano una forte spinta alla conversione degli ebrei poveri, desiderosi di una vita dignitosa. Inoltre, anche quando i giudei si trovavano in una posizione giuridica a loro favorevole – in quanto minoranza eretica – essi dovevano mantenere il contegno remissivo dei colpevoli – l’atteggiamento dei postulanti – e fare appello al papa.

A seguito della conquista araba, negli ultimi anni del secolo IX, i bizantini si ritirarono quasi del tutto dall’isola (…). Infine, dopo che gli ultimi fuochi della resistenza si spensero a Rometta, nel 965, l’isola tutta fu sotto il domino musulmano. (…) Di frequente, le istituzioni locali vennero mantenute e sul piano religioso, le prescrizioni musulmane non pregiudicarono la sopravvivenza né dei cristiani né degli ebrei. Chiamati dagli arabi dhimmi, erano ‹i protetti dal patto› giuridico, voluto dal califfo Omar I, e avevano in comune il Libro, la Bibbia.

Gli obblighi, che vincolavano ebrei e cristiani, erano per lo più di natura fiscale. I dhimmi pagavano tasse più alte rispetto ai musulmani, e tra queste vi era la jizya, o gesia, che permetteva al non musulmano di godere dell’incolumità fisica, sia individuale che collettiva. L’imposta gravava particolarmente sulle classi agiate, ma subì una diminuzione con l’aumento dei prezzi e della soglia reddituale. Oltre alla jizya, i dhimmi, erano tenuti a pagare altre tasse come l’ushr, l’imposta doganale sulle navi che commerciavano con l’isola. Nonostante ciò, gli arabi ebbero il merito d’aver applicato una lungimirante politica economica, che permise il rifiorire delle attività produttive e commerciali. Uno degli elementi di questa politica, fu l’eliminazione dell’imposta sugli animali da tiro, d’ostacolo all’incremento dell’agricoltura e l’introduzione dell’imposta sulla terra, che obbligava i dhimmi a non lasciare i terreni improduttivi. (…) Essi possedevano competenze tecniche e artigianali, praticate dagli arabi ma ignote alla popolazione cristiana; si pensi ai metodi di irrigazione e di coltura che i musulmani introdussero nell’isola. Questi immisero tecniche idrauliche persiane per la coltivazione dei giardini, trasformando molte zone non degnamente sfruttate, in un magnifico territorio agricolo. Con l’uso delle gebbie – vasche per la raccolta dell’acqua piovana, poste all’interno delle proprietà agricole – e con il sistema delle saie – canali di irrigazione che ancora oggi si trovano in alcuni dei terreni siciliani – la Piana di Tauromenion venne coltivata a limoni e aranci amari. Gli arabi introdussero i semi di cotone e la canna da zucchero; i gelsi e i bachi da seta, insieme al sommaco per conciare e tingere. In altre zone della Sicilia, si coltivò la palma da dattero, il pistacchio, il papiro e il melone. (…). Gli ebrei, che lavoravano facilmente il cotone, la seta e il lino, crearono una solida industria: quella tessile. Il trattamento delle fibre, la loro colorazione e infine l’arte del ricamo che gli ebrei praticavano da lungo tempo, attecchirono (…).

(…) La comunità ebraica di Messina ricopriva un ruolo centrale nella lavorazione della seta e dei tessuti pregiati. Gli ebrei si affermarono nella produzione e nella lavorazione del latte e del formaggio, che insieme a quella del vino e dell’olio, costituivano una buona fetta dell’economia delle varie comunità. Infatti nelle zone limitrofe alla città erano allevate capre e pecore e sin dai tempi dei romani, qui veniva coltivata una vite, detta Euganea, che offriva un vino eccellente, scomparso attorno alla seconda metà del XIX secolo. Anche le piante d’ulivo, rigogliose per il clima favorevole, permettevano agli ebrei di estrarre un olio di qualità, usato per fini liturgici e presente nella loro dieta alimentare. Tra le altre coltivazioni e attività introdotte dagli arabi e portate avanti dagli ebrei, vi erano anche la coltivazione e la lavorazione della pala di fico d’India usata per ottenere fibre, utilizzate per costruire ceste; senza dimenticare l’arte della lavorazione del legno. Il dhimmi, comunque, oltre agli obblighi di tipo fiscale, era tenuto a sottostare ad altri oneri, che rimarcavano la differenza di status con i musulmani. Ad esempio, il musulmano poteva contrarre matrimonio con una donna dhimmi libera, ma non viceversa; e nel caso d’infrazione della norma, era prevista anche la pena di morte. Il dhimmi ebreo o cristiano non poteva avere schiavi musulmani, mentre il musulmano possedeva schiavitù dhimmi, e se qualche ebreo contravveniva alla regola, la giustizia araba chiudeva un occhio. Tuttavia gli ebrei godevano di grande libertà nell’esercizio delle loro attività artigianali e delle loro professioni; e non erano costretti a vivere in determinati luoghi. Ciascuna comunità aveva ampia autonomia e i dhimmi ebrei si trovavano in una zona intermedia, tra musulmani e dhimmi cristiani, in quanto giudicati dagli arabi più simili per cultura e pensiero”.

6.La conquista normanna

Cosa cambia nella vita quotidiana della minoranza ebraica con la conquista della Sicilia da parte dei normanni del Gran Conte Ruggero d’Altavilla? Spiega la Bachis: “La società siciliana, frattanto, si avviava verso la piena cristianizzazione; e con il veto alle pretese degli scismatici bizantini, la chiesa romana accresceva il proprio prestigio. Aumentava il divario tra la popolazione a maggioranza cristiana e le altre minoranze (in prevalenza musulmani e giudei). I normanni non abolirono le forme politiche e sociali precedenti, ma le assimilarono rendendole più confacenti al proprio mondo. Questa fusione comprese sia gli aspetti economici, sia quelli artistici e culturali; e portò all’introduzione del sistema feudale nell’isola. (…)

Nel rapporto con le minoranze, i nuovi conquistatori conservarono talune delle tassazioni introdotte dagli arabi e tra queste rimase la gesia: una buona fonte economica che venne richiesta solo agli ebrei. Vi furono trasformazioni anche nella sfera commerciale delle varie comunità ebraiche. Con le Crociate, infatti, le tradizionali vie commerciali del Mediterraneo furono battute soprattutto dai conquistatori cristiani e il commercio iniziò ad acquisire carattere locale e isolano. Nel Medioevo tardo, alle rotte commerciali verso le coste africane e verso il bacino del Mediterraneo vennero preferite le vie interne siciliane, consolidando notevolmente i legami tra le varie comunità ebraiche. Nei centri minori, si fondarono nuove Giudecche, con alterni flussi migratori dalle città più grandi – destinate all’incremento demografico – verso quelle più piccole.

Gli ebrei, nonostante l’arrivo dei nuovi dominatori, riuscirono a tenere posizioni rilevanti nel tessuto economico isolano, in quanto eredi diretti degli arabi. Essi avevano padronanza nell’uso della lingua araba come lingua commerciale, erano i depositari della pratica di un certo tipo di artigianato tessile, quale quello della seta e del ricamo, sapevano coltivare orti e giardini secondo lo stile arabo. Gli ebrei, dunque, sostituirono gli arabi e vennero considerati Servi della Regia Camera: ossia proprietà dei vari regnanti secondo lo schema feudale. I re normanni ‹usavano› gli ebrei e sfruttavano gli utili che da essi ricavavano; in più, avevano facoltà di assegnare una determinata comunità ebraica ad un ‹signore› da loro designato. Spesso era un vescovo locale sulle cui terre la comunità risiedeva. Gli ebrei andavano al feudatario, al pari di tutti gli altri possedimenti reali, e questi esercitava il diritto alla riscossione dei tributi sulle attività e su alcuni prodotti. Fatto salvo per la proprietà delle terre, degli ebrei e di alcuni minerali, che era sempre e solo del re. Questo speciale statuto degli ebrei, ricevette nuove caratterizzazioni sotto il regno di Federico II. Egli seguì la volontà papale per ciò che riguardava i doveri degli ebrei e dopo il Quarto Concilio Laterano del 1215, presieduto da Papa Innocenzo III, dove fu sancito che gli ebrei dovevano indossare un abbigliamento particolare per ‹distinguerli› dai cristiani, nel 1221, promulgò una legge, in cui si comandava agli ebrei e alle prostitute, di indossare abiti distintivi in pubblico, in modo da consentire il loro riconoscimento. Agli ebrei fu posto anche il divieto di tagliare la barba.

Federico II adottò le medesime regole della Chiesa, per ribadire la propria autorità sugli ebrei, e non lasciare un vuoto giuridico che consentisse al Pontefice di esercitare indebite ingerenze nel suo regno. Gli ebrei, obbligati a non poter ricoprire cariche pubbliche, avevano facoltà di seguire i propri affari, che garantivano enormi benefici anche per le casse reali. Inoltre, il controllo diretto sulle attività ebraiche, dava all’imperatore ampio margine di controllo sul potere dei vescovi locali. Poiché Servi della Regia Camera, gli ebrei erano Instrumentum Regni, cosicché anche la professione esercitata non apparteneva loro, ma al re. Del resto, in quanto ‹bene reale›, essi venivano autorizzati a entrare nel palazzo reale per intrattenere la corte con nozioni di astronomia, filosofia e medicina”.

7.Dopo gli Angioini gli Aragonesi

“(…) A seguito della Guerra del Vespro, con la disfatta degli Angioini, la Sicilia cadde sotto l’influenza aragonese e le differenze tra ebrei e cristiani andarono maggiormente dilatandosi. L’introduzione di un corpus giuridico dei diritti degli ebrei siciliani, trovò massima realizzazione con l’emanazione dei Capitula di Alfonso d’Aragona, detto ‹il Magnanimo›, in vigore sino all’espulsione del 1492. Tali leggi ruotavano attorno al principio, secondo cui gli ebrei in quanto Servi della Regia Camera, erano soggetti alla giurisdizione del re. Principio questo, introdotto dai sovrani normanni e mantenuto nei secoli successivi. Nella legislazione alfonsina, infatti, rimase inalterato il concetto per cui gli ebrei e i loro beni appartenevano al sovrano e tutto ciò che coinvolgeva le loro comunità, era di esclusiva pertinenza della regia maestà. I giudei delle singole località erano soggetti agli ufficiali di governo, detti Segreti: questi potevano trattare cause che non prevedevano né la pena di morte né la mutilazione degli arti e avevano facoltà di comminare pene pecuniarie, non superiori alle quattro once. Per le questioni eccedenti questi limiti, il magistrato designato era invece, il Magister Secretus del Regno, residente nella città di Palermo. Nei Capitula era altresì previsto che gli ebrei non dovessero essere costretti a seguire le festività cristiane, ed essere lasciati liberi di professare la loro religione pubblicamente. Essi erano liberi di esercitare le professioni e le arti, tranne che per l’obbligo d’astenersi dal lavoro durante la celebrazione delle messe, e nei periodi santificati. In tal caso, dovevano svolgere le loro occupazioni con discrezione – mantenendo le porte chiuse e le finestre aperte a metà – per non recare disturbo ai fedeli cristiani. I giudei dovevano essere lasciati liberi di risiedere nelle loro case e godevano del diritto di spostarsi da un luogo all’altro per svolgere i loro affari e le loro attività, fra cui il commercio e l’arte della medicina. Gli ebrei del Regno potevano esser proprietari di beni mobili e immobili e, su questi, potevano esercitare il diritto di compravendita, avendo facoltà di possedere schiavi, purché di religione non cristiana. Alfonso lasciò gli ebrei liberi di vestire more judaico, per cui essi avevano facoltà d’indossare i costumi, i segni e gli ornamenti della tradizione. Inoltre, venne accantonato l’obbligo di portare la rotella rossa sugli abiti. L’intendimento del sovrano era quello di favorire l’economia e lo sviluppo nelle terre del Regno poiché gli ebrei, presenti in quasi tutti i settori produttivi, erano considerati una risorsa da proteggere e tenere sotto controllo.

Sulla comunità ebraica di Taormina, in questo periodo, le fonti dimostrano che già nel 1415, durante il regno di Ferdinando I d’Aragona, questa aveva assunto notevole importanza in seno al panorama delle comunità isolane. Si trattava di una delle 52 comunità presenti in Sicilia e al momento dell’espulsione del 1492, al suo interno erano presenti 37 fuochi (famiglie) composti da cinque o sei persone per nucleo abitativo, per un totale di 222 anime; la presenza ebraica era dunque attestabile al 4% (…)”.

E’ possibile una stima demografica anche a Troina. Nel 1439 sono accertati nella nostra cittadina 600 fuochi, ossia 600 nuclei familiari. Gli ebrei non superano i 15 fuochi. Calcolando al solito cinque-sei individui per ogni focolare in quegli anni la popolazione di Troina oscillava dunque tra i 3.000 e i 3.600 abitanti. Gli 80 residenti del gruppo etno-religioso israelitico (numero massimo raggiunto) costituiscono una minoranza pari al 2,2 per cento se computati su 3.000 abitanti o pari al 2,6 per cento se calcolati su 3.600 abitanti.

“All’interno della comunità – continua Lisa Bachis – l’ebreo realizzava la propria identità e appartenenza al gruppo. La Giudecca aveva i propri amministratori, che si occupavano del bilancio della comunità, della riscossione delle imposte; e lo svolgimento dell’attività giudiziaria avveniva per il tramite di giudici ebrei. Nella comunità erano garantiti servizi essenziali, quali la scuola, l’ospedale, il cimitero, il macello e l’assistenza ai poveri; oltre naturalmente, al culto religioso. Gli amministratori della Giudecca, i Proti, ne costituivano l’esecutivo, con un ruolo simile a quello svolto dai Giurati nella comunità cristiana. Si riunivano in Consiglio, erano eletti annualmente in numero massimo di 12, con delega affidata a tre Proti per volta, che a turno durante il loro mandato gestivano l’amministrazione della comunità. Ma ciascuna Giudecca, in piena autonomia, adattava alle proprie esigenze amministrative il numero dei suoi amministratori interni, per cui ad esempio il numero dei Proti taorminesi era di 6, vista anche la consistenza medio-bassa della comunità ebraica locale. Ciò che concerneva gli aspetti fiscali e tributari, sia nella realtà ebraica che in quella cristiana, era soggetto all’autorità dei Giurati cittadini, in veste di rappresentanti del re. La Miskita – termine di derivazione araba per indicare la Sinagoga – era il fulcro della vita comunitaria e il luogo dove si riuniva il Consiglio. I Proti venivano eletti nella sinagoga ed era necessario essere autorizzati per spostare la sede del Consiglio. Nella casa di preghiera, innanzi all’assemblea, erano ricevuti gli ufficiali regi e venivano lette le ordinanze dei poteri pubblici. Sempre all’interno della sinagoga, si risolvevano le discordie familiari e i problemi dei membri della comunità. Nei centri più piccoli, la sinagoga si confondeva con le abitazioni circostanti. Essa aveva una facciata semplice con poche aperture, l’entrata posta su un lato secondario per non dar troppo nell’occhio. Poteva essere dotata di una serie di costruzioni annesse: come il bagno rituale, la scuola (quando questa non era ospitata al suo interno), il fondaco per accogliere i viaggiatori ebrei e la camera mortuaria. Nei centri più grandi, era prevista anche la presenza dell’ospedale. Lontano e in zona decentrata, erano siti il cimitero e il macello. (…) Certamente, per un insediamento ebraico degno di tal nome, era davvero irrinunciabile avere la conferma di poter possedere una sinagoga e un cimitero per la sepoltura dei morti. La fondazione stessa della comunità era valida, solo se entrambi questi luoghi erano individuabili; ma lo stesso può dirsi anche della comunità cristiana, dove la chiesa e il cimitero sono essenziali per la sua reale esistenza. (…) Il luogo di preghiera, così come quello di sepoltura, doveva essere agevolmente raggiungibile attraverso porte d’uscita secondarie, in modo da poter raggiungere il cimitero in maniera discreta. Tale precauzione si rendeva necessaria poiché erano in aumento gli atti di intolleranza nei confronti dei riti e delle pratiche religiose ebraiche; e di frequente, i cristiani più intolleranti prendevano di mira proprio i cortei funebri.

(…) Rimane la tendenza della comunità ebraica a volersi raggruppare «in un quartiere», senza però privarsi dei rapporti con la comunità cristiana. Non si dimentichi infatti che giudei e cristiani erano fieramente legati al loro ‹esser siciliani›. Per ciò che invece concerne il rito ebraico in tutte le sue varie manifestazioni, esso si fondava su norme religiose che ne formavano l’ossatura etica, e avevano anche valore di norme igieniche: come era per il bagno rituale, struttura prevista in ogni comunità e che comprendeva sia le giudecche più grandi sia quelle di minore importanza. Il bagno rituale doveva essere ubicato nei pressi di una sorgente, affinché lo scorrimento continuo dell’acqua garantisse una corretta pratica igienica (…). Riguardo poi all’esistenza del luogo preposto alla macellazione delle carni secondo il costume giudaico, non si hanno notizie; tuttavia, il macello poteva essere in una località vicina oppure posto anch’esso fuori le mura della città.

Dagli studi sin qui condotti, sull’organizzazione e sulla struttura della comunità ebraica di Taormina, si è registrato che nella zona del Val Demone, tra le attività professionali di alto livello svolte dai giudei, erano annoverate le arti mediche, quelle degli speziali e il commercio. Vista la centralità e il facile accesso alle vie di collegamento di cui godeva la Città demaniale assieme alle sue terre, ciò non stupisce. Il medico e lo speziale – quest’ultimo può essere considerato l’antenato del farmacista – erano professioni d’eccellenza, che consentivano di godere di un buon prestigio sociale. I medici ebrei avevano grande fama, in quanto interpreti diretti della medicina greca e araba; sicché anche i cristiani più facoltosi si affidavano alle loro cure. (…) Erano abili nella lavorazione delle olive e nell’ottenimento dell’olio, che insieme al consumo di carni – montone e manzo ma anche agnello e pollame – rientrava, per l’appunto, nella loro dieta alimentare insieme al consumo di formaggio. Vi era pure l’abitudine di fare il pane in casa per poi rivenderlo; tale pratica era assai diffusa nella zona. Le donne, che giungevano dalle campagne vicine per vendere il pane, lo consegnavano a domicilio mentre, più anticamente, la vendita avveniva nelle piazze del paese. Altro esempio di attività svolta dai giudei, era la lavorazione del corallo. Spesso, gli artigiani ebrei venivano impiegati presso le botteghe cristiane per fornire la propria abilità tecnica. (…) Ma le medesime argomentazioni valgono per le altre tecniche artigianali (oggi del tutto scomparse) quali la tintura delle stoffe e la tessitura della seta. Sono note, infatti, le vette raggiunte in questo settore dagli ebrei messinesi, ma lo stesso si può dire degli ebrei delle terre di Taormina. Vi erano contadini-allevatori di bachi da seta ed è plausibile che gli artigiani ebrei, acquistata la seta grezza da questi, si occupassero della lavorazione del materiale, servendosi di tecniche particolari, allo scopo di ottenere filati e tessuti di gran pregio. Infine, fra i vari mestieri della Taormina medievale ebraica, continuava a esser praticata la lavorazione del ferro, del cuoio e delle pelli; così come era in uso la lavorazione e l’intaglio del legno, che vedeva impegnati diversi maestri ebanisti. Un significativo contributo, a supporto della nostra indagine, ci è stato offerto dall’analisi di un campione di cognomi di origine ebraica, in cui si sono ritrovati anche dei Ferrari e degli Orefice”.

8.Sempre più atti di intolleranza

“Durante tutto il secolo XV, gli atti d’intolleranza nei confronti dei giudei andarono intensificandosi – si ricordi tra tutti, l’eccidio del 1474 nella contea di Modica – e con l’avvicinarsi della fine del secolo, la società cristiana considerò gli ebrei una minoranza da tenere sotto il controllo delle autorità dato che il loro credo, ritenuto errato e blasfemo, avrebbe potuto nuocere all’integrità della stessa. (…) Durante le festività cristiane per gli ebrei era in vigore un provvedimento che avrebbe dovuto proteggerli dagli attacchi dei facinorosi. Però accadeva che gli ufficiali e i giurati preposti alla tutela dei diritti degli ebrei, abusassero del loro potere per vessare le comunità con la richiesta di esose tassazioni. (…) La pretesa di ingenti somme di denaro per la difesa degli ebrei, tuttavia riceveva supporto da una legge che prevedeva, per l’appunto, nei periodi più critici, come ad esempio nei giorni della settimana santa, la tutela da parte delle forze di polizia a patto che le spese per la protezione fossero sostenute dalle comunità. Gli ufficiali, una volta accertato di aver ricevuto l’incarico, facevano sì di svolgerlo in modo superficiale, per piegare i giudei al ricatto. (…) C’è da dire anche che, secondo le norme all’epoca vigenti, i giudei erano obbligati a star chiusi in casa, con le porte serrate e le finestre socchiuse. In particolare, nei giorni del giovedì, del venerdì e del sabato della Pasqua cristiana, essi non potevano svolgere attività di lavoro all’esterno delle loro dimore. Tuttavia, nonostante le autorità provassero a far rispettare l’ordine pubblico, ciò non impediva ai cristiani di entrare nei quartieri ebraici e lanciare sassi contro le case, colpendo porte, finestre, tetti, e persino chi vi abitava. La pratica denominata sassaiola santa era in uso anche in Umbria. Questi atti oltraggiosi, indirizzati alle comunità ebraiche, trovavano la loro legittimazione anche nell’incremento della predicazione antisemitica dei frati. Molti di questi predicatori erano dei frati itineranti che, spostandosi di continuo, fomentavano l’odio e il disprezzo contro i giudei. Lo stesso re, Alfonso ‹il Magnanimo›, preoccupato dagli esiti nefasti creati dal dilagante fenomeno della predicazione fratesca, decise di emanare un privilegio in favore degli ebrei di Sicilia, datato agosto 1453, in cui autorizzava le autorità ecclesiastiche e quelle secolari a intervenire in maniera risoluta contro la predicazione dei frati diretta contro gli ebrei. Una denuncia particolare venne fatta di nuovo dalla comunità ebraica taorminese, nel novembre 1487. Ma stavolta, l’accusa era rivolta contro il castellano della città. Le fonti riportano la notizia che questi aveva obbligato gli ebrei all’umile servizio di scopatura della fortezza. Ma tale servizio era obbligatorio, solo se a richiederlo era il re in persona; poiché il castello e gli ebrei erano suoi beni. Dunque, se il sovrano non era presente, allora per gli ebrei, il vincolo non sussisteva.

Trascorsi altri cinque anni, il 31 marzo 1492, a Granada, veniva firmato l’editto di espulsione che costringeva tutti gli ebrei dei regni spagnoli (compreso pertanto il vicereame di Sicilia, n.d.r.) ad abbandonare le loro case e la loro terra. (…) Il processo di unificazione del regno spagnolo posto in atto, protetto dal principio per cui ubi unus rex, ibi una religio, aveva gettato le basi per la formazione dello stato moderno”.

Naturalmente, come testimoniano le numerose interpunzioni ed interruzioni, a cui abbiamo fatto ricorso, dal pregevole saggio della Bachis abbiamo espunto – per quanto possibile – vicende di carattere prettamente locale di Taormina per soffermarci come criterio di riproposizione sulle notizie di carattere generale siciliano. Di questa precisazione approfittiamo per una doppia avvertenza che rivolgiamo al lettore: tenere sempre presente che le notizie appena lette riguardano più che altro comunità ebraiche locali di notevole consistenza – nei centri più popolosi anche di alcune migliaia di individui con punte di 5.000 in tre città siciliane: Palermo, Siracusa, Agrigento – e tenere sempre presente la debole consistenza numerica della minuscola comunità ebraica di Troina che sfiorava appena il centinaio di individui tra adulti e bambini. Sicché mentre nelle comunità più numerose le attività lavorative citate dalla storica taorminese disponevano di menti e braccia per potere essere molteplici, a Troina giocoforza non potevano esserlo appunto per la modesta consistenza numerica della presenza israelitica. Come abbiamo letto, gli ebrei troinesi si dedicavano principalmente alla concia delle pelli ed al commercio dei tessuti e della lana.

9.Cosa rimane a Troina della Giudecca?

Abbiamo finora dato spazio alla narrazione ed alle analogie sulla vita delle comunità ebraiche. Anche, appunto per analogia, della piccola comunità ebraica insediata nella nostra cittadina. Ma cosa rimane oggi a Troina dell’insediamento ebraico?

Torniamo – innanzitutto virtualmente – nel centro storico. Dirigiamoci nel quartiere San Procopio lungo la dorsale della città-castello che dalla Chiesa Madre in piazza Conte Ruggero e poi da via Conte Ruggero prosegue su via Discesa Santa Lucia e via Santa Lucia fino all’omonima chiesa. Poco più di un centinaio di metri oltre l’IRCCS “Oasi Maria Santissima”, superato Largo Medaglia d’Oro, giganteggia Palazzo Sollima, realizzato da una famiglia benestante locale a partire dalla metà del 1700. Di fronte Palazzo Sollima (siamo a pochi metri dal cartellone turistico-toponomastico di cui abbiamo sopra riportato il contenuto) è aperto da diversi anni un affitta-camere che sul proprio sito così accenna alla presenza nell’area delle abitazioni della Giudecca:

“Il toponimo di questo quartiere deriva dall’esistenza, fino agli inizi del Novecento, dell’antica chiesa dedicata al martire Procopio.

Le strette viuzze di questo quartiere incorporano le antiche strutture di epoca arabo-normanno. Qui, peraltro, si estendeva l’antico insediamento ebraico. Dissolti nel nulla la giudecca e la sinagoga, nella collaterale via Belvedere si notano le tracce di una torre di avvistamento, la quale è perfettamente allineata con il vicino castello di Cerami. E da qui, è possibile ammirare un fantastico panorama della catena montuosa dei Nebrodi”.

Sin qui visita virtuale. Ma – l’invito è rivolto sia ai troinesi che non conoscono affatto questo quartiere e, non meno, a turisti, visitatori, escursionisti – una occhiata a quel che rimane della locale Giudecca è d’obbligo, si può considerare un itinerario esperienziale da non perdere. Quattro le entrate nel quartiere ebraico. Una dall’arco dieci metri più in avanti della chiesa del Santissimo Salvatore, edificio religioso che sorge dirimpetto a Palazzo Sollima. L’arco immette in via Monteforte dalla quale attraverso un passaggio strettissimo si può accedere alla Giudecca. L’arco stesso costituisce un accesso al quartiere ebraico. Una trentina di metri oltre, sempre procedendo in discesa verso via Santa Lucia sulla dorsale dalla Chiesa Madre a Piazza Santa Lucia, ecco il secondo ingresso, il più comodo: una traversa, via San Giovanni. Proseguendo, ad una cinquantina di metri altre due strette scalinate immettono a breve distanza l’una dall’altra in via Polizzi e dunque anch’esse nella Giudecca. Via Polizzi e, soprattutto, via San Giovanni e via Belvedere – stradine nella migliore delle ipotesi di un paio di metri, talvolta ancora più strette – costituiscono l’attuale ossatura viaria dell’antico piccolo quartiere ebraico. Poche decine di case in tutto. La gran parte ristrutturate e rese più comode nei secoli a noi più vicini. Ma qua e là una mezza dozzina di abitazioni o poco più sono rimaste quasi intatte. Si tratta in prevalenza di cosiddette “domus solerate” ossia case con un piano terra ed un primo piano nelle quali il solaio dei primo piano era di legno, senza pavimentazione in muratura. Lì si dormiva. Vi si accedeva con una scala. Naturalmente di legno.

Solo in un altro luogo del centro storico – via Papa Urbano II, “Sotto il Campanaro” della Matrice – Troina riesce a riportare a secoli indietro come nel (praticamente sconosciuto) quartiere ebraico con le sue abitazioni antiche e in più di un caso intatte. Edifici che vanno recuperati e valorizzati, senza restauri invasivi appunto per preservarne la capacità di trasferire ai nostri giorni una dimensione temporale di parecchi secoli fa. In via Belvedere (intitolazione toponomastica quanto mai meritata) bisogna eliminare una pavimentazione in cemento. E posizionare una staccionata in legno o una inferriata che eviti sporgenze pericolose dei visitatori e consenta salvaguardando l’incolumità delle persone di godere in pieno di un panorama vastissimo, catturante, indimenticabile. Dalla stretta e corta via Belvedere infatti si diparte una pendenza quasi da strapiombo. Specie per chi si inoltra nella Giudecca dall’arco del vicolo Monteforte, a pochi passi dalla chiesa del Santissimo Salvatore, è d’obbligo calzare scarpe da escursione. L’esperienza di girare nel quartiere ebraico in ogni caso va fatta, è da consigliare.

In questa direzione si sta muovendo il Comune di Troina con un apposito progetto di recupero dei fabbricati. Proverà a consentire una visita insieme di presenza, diretta, e virtuale all’interno di queste abitazioni superstiti. Ormai quasi tutte disabitate. Miracolosamente salvatesi sia da ristrutturazioni e modifiche sia da un irreversibile degrado.

Assieme a questo recupero già programmato – che non potrà che accendere i riflettori sul piccolo quartiere ebraico e sulla storia della minuscola comunità ebraica troinese – sarebbe auspicabile la continuazione con maggiore costanza della ricerca di fonti storiche ed archivistiche dalle quali attingere sempre nuove conoscenze sui troinesi-ebrei (per fare nostra e calare nell’ambito locale la definizione usata da Pasquale Hamel).

10.Cognomi e soprannomi a Troina di possibile origine ebraica

Concludiamo, sempre per prendere a prestito concetti riportati nelle pagine precedenti, con una annotazione localistica. La Bachis scriveva che a Taormina tuttora si ritrovano cognomi di origine ebraica. Anche il cartellone turistico-toponomastico posizionato nella nostra cittadina nello slargo San Procopio ci segnala che “Ancora oggi a Troina esistono cognomi di chiara origine ebraica”. Quali? Di origine ebraica – è possibile ma non probabile e meno che meno certo – potrebbero essere i seguenti cognomi di famiglie presenti a Troina o estinte da non molti decenni: Bassan (a Troina Bazan), Carruba (a Troina Carrubba), Castiglioni (a Troina Castiglione), Costa, Falco, Marino, Romano, Tedeschi, Toscano, Venezia, Vitale. Ma non solo cognomi. Anche soprannomi. “U Marraneddu” non può che considerarsi un soprannome, presente in paese fino a non molti decenni fa, che richiama una antica conversione della famiglia che lo porta dalla religione israelitica a quella cristiana cattolica. Conversione affrontata con chissà quanti pensieri e notti insonni per restare a Troina, per evitare ennesimi trasferimenti di nuclei familiari da un capo all’altro del Mediterraneo, per evitare diaspore se non di interi popoli sicuramente di gruppi familiari.

Gli ebrei convertiti al cattolicesimo si divisero tra coloro che accettarono la nuova fede pienamente e coloro che praticavano la vecchia religione di nascosto.

I marrani (in spagnolo marranos, spregiativamente “porci”; probabilmente derivato dall’arabo mahram che significa “cosa proibita”) erano ebrei sefarditi, ossia ebrei della penisola iberica, che durante il Medioevo si convertirono alla religione cristiana. Sia con la coercizione come conseguenza della persecuzione degli ebrei da parte dell’inquisizione spagnola, sia per libera scelta, sia per una questione formale. Molti marrani mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente cattolici ma restando in privato fedeli all’ebraismo.

“U Marraneddu” (il piccolo marrano, forse per la statura) potrebbe risalire come soprannome a quella antica origine.

Pino Scorciapino

Novembre 2022